「なぜ、なかなか内覧が入らないのか…」

もしあなたがそう感じているなら、それは“囲い込み”が原因かもしれません。

不動産会社が売主に無断で他社の紹介を断り、自社での成約を狙う行為。

これはれっきとしたルール違反であり、あなたの大切な資産である家の“売却チャンス”を不当に奪っている可能性があります。

「囲い込みなんてあるわけない」と思うかもしれませんが、実際に多くの売主が気づかぬまま、長期間売れずに苦しんでいるのが現状です。

「もっと早く気づいていれば…」という後悔しないためにも、囲い込みの見抜き方や、確実に対処するための“通報先”を知っておくことが重要です。

本記事では、不動産の囲い込みとは何か、その見抜き方から有効な通報先、実際に通報して改善された事例まで、不動産売却経験者の視点でわかりやすく解説しています。

「本当に売れる環境で売却活動をしたい」「信頼できる業者に任せたい」と考えているあなたの悩みに寄り添い、具体的な行動につながる内容をお届けします。

この記事を読むことで、不透明だった不動産売却の裏側がクリアになり、自信を持って売却活動に臨めるようになります。

知らなかったことで損をしないために、今すぐチェックしてみてください。

「不動産の囲い込み」とは?知らないと損する!

囲い込みの定義と概要

囲い込みとは、本来複数の不動産会社が取り扱えるはずの売却物件を、売主から依頼を受けた元付業者が他社に紹介せず、自社で買主も探そうとする行為を指します。

つまり、売主の利益よりも自社の利益を優先し、物件の情報流通を意図的に制限する行為です。

たとえば、情報サイトやレインズに「契約済み」と虚偽登録し、他社からの問い合わせをブロックするのが典型例です。

このような囲い込みによって、売却のチャンスを逃し、価格が下がる可能性もあります。

やっちゃん

やっちゃん囲い込みは「売主の利益<仲介会社の都合」となる行為です。

高く・早く売れるはずの不動産が、業者都合で塩漬けにされることは、本当に恐ろしいことです。

囲い込みが発生する背景

囲い込みが起こる背景には、不動産業界の「情報非対称性」があります。

一般の売主が、物件の流通過程やレインズの仕組みを正確に把握するのは難しく、業者側に主導権を握られやすいのです。

また、レインズは義務化されているにもかかわらず、違反しても即罰則にならないという甘さも温床となっています。

たとえば、「レインズ登録を確認したい」と伝えても、「今手続き中です」とはぐらかされるケースは少なくありません。

情報の非対称性が「囲い込み」の温床となります。

知らないことが損になる、不動産売却にはそんな側面があります。

囲い込みが売主・買主に与える影響

囲い込みは売主と買主双方に大きな不利益を与えます。

売主は購入希望者との出会いの機会を減らされるため、売却が長期化したり、値下げを余儀なくされる可能性があります。

買主側も、魅力的な物件情報が表に出ないため、本来選べるはずの選択肢が狭まり、結果的に割高な物件を掴んでしまうことも。

以下のような影響が起こり得ます。

- 売却価格の下落

- 売却期間の長期化

- 買主が物件に出会えない

見えないところで利益が奪われているかもしれない…これが囲い込みの本質です。

囲い込みをしない信頼できる不動産会社なら、「ミライアス」、「SREリアルティ」に相談するといいですよ。

【要注意】「不動産の囲い込み」!こんな手口に騙されるな!

レインズへの未登録や虚偽の登録

囲い込みでよく使われる手口のひとつが、「レインズへの未登録」や「虚偽の登録」です。

レインズとは、国土交通省指定の不動産情報ネットワークで、専任媒介契約以上では登録が義務付けられています。

しかし実際には、以下のような不正が行われています。

- そもそも登録しない

- 「成約済み」「商談中」と嘘のステータスに変更する

- 情報を一部だけ載せて実質的に非公開にする

こうした不正によって、他社からの問い合わせをブロックし、囲い込みを成立させているのです。

売主の知らないところで「売れにくくなる操作」が行われているのは非常に危険です。

他社からの問い合わせへの虚偽対応

レインズに正しく登録されていても、他社が問い合わせた際にウソの対応をするケースもあります。

たとえば「もう商談中です」「売主の意向で案内できません」と言って、実際は何も進んでいない状態で他社を排除します。

この手口が巧妙なのは、売主にも買主にも発覚しづらい点にあります。

- 商談中と言われたら他社は引き下がる

- 売主は内覧がない理由を教えてもらえない

- 買主はその物件にたどり着けない

まるで“情報の封鎖”です。表面上は何も問題がないように見えるのが、囲い込みの恐ろしさです。

広告掲載の制限

もう一つの囲い込み手段は、広告掲載の意図的な制限です。

通常、売却物件は不動産ポータルサイト(SUUMOやHOME’Sなど)に掲載され、幅広いユーザーに周知されます。

しかし、囲い込みを狙う業者はあえて掲載を控えたり、情報を限定的にしか載せないことがあります。

具体的には以下のような操作が行われます。

- 自社サイトにしか掲載しない

- 写真を少なくして検索にかかりづらくする

- 駅距離や間取りなどの重要情報を伏せる

情報が見つからなければ、買主もたどり着けません。売主の知らぬ間に「売れにくい状況」が作られてしまいます。

なぜ?「不動産の囲い込み」は起こるのか!

両手仲介による利益追求

囲い込みの最大の理由は「両手仲介」の実現による手数料の最大化です。

不動産会社は、売主・買主の両方から仲介手数料を得られる「両手仲介」のほうが、収益が2倍になります。

そのため、以下のような行動に出るのです。

- 他社に買主を取られないように情報を伏せる

- 自社の顧客が現れるまで内覧を断り続ける

- 時には価格を下げてでも両手仲介を狙う

利益を最優先するあまり、売主の利益が後回しになる構造です。

媒介契約の種類と囲い込みの関係

媒介契約の種類によって、囲い込みのリスクは大きく変わります。

特に「専属専任媒介」や「専任媒介」は、1社にしか売却を任せない契約形態です。

囲い込みが起こりやすい契約の特徴を以下にまとめました。

| 契約形態 | 他社との併用 | 自分で買主を探せる | レインズ登録義務 | 囲い込みリスク |

| 一般媒介 | 可 | 可 | 無 | 低 |

| 専任媒介 | 不可 | 可 | 7日以内 | 中 |

| 専属専任媒介 | 不可 | 不可 | 5日以内 | 高 |

契約前にこの違いを知っておくことで、囲い込みのリスクをぐっと下げられます。

【知らないとヤバイ】「不動産の囲い込み」に関する法的規制と罰則

2025年1月施行の宅建業法改正のポイント

2025年1月から宅地建物取引業法が改正され、不動産の囲い込みを防ぐための規制が強化されました。

これにより、媒介契約を受けた業者は「正確な物件情報の登録」と「売主への報告義務」が法律で明確に義務付けられました。

注目すべき改正ポイントは以下の3点です。

- レインズへの正確かつ速やかな登録が義務化

- 成約済みなどのステータス変更に証拠が必要

- 売主への情報提供が不十分な場合、指導や処分の対象に

つまり「レインズ登録しているからOK」という時代は終わり。

正しく、かつ透明な取引が求められるようになりました。

レインズへの正確な情報登録の義務化

レインズへの登録は以前から義務でしたが、2025年の法改正では「登録内容の正確性」や「虚偽登録の禁止」が明確化されました。

たとえば、以下のような行為は違反となります。

- 実際には商談中でないのに「成約済み」とする

- 価格や物件情報を意図的に省略して掲載

- 更新せずに情報を古いまま放置

売主からの信頼を裏切るだけでなく、レインズの役割そのものが損なわれる深刻な問題です。

正確な登録が業界の透明性と信頼性を守ります。

今後は、登録内容に虚偽があれば行政処分の対象になる可能性が高まります。

売主への情報提供の強化

改正法では、売主への報告義務も強化されました。

たとえば以下の情報は、定期的かつ正確に売主へ伝えなければならないとされています。

- レインズ登録日と登録内容

- 他社からの問い合わせ件数と内容

- 内覧希望の有無と対応状況

このような情報を隠されてしまうと、売主は自分の物件が本当に「売れる状況にあるのか」を判断できません。

報告内容の確認は、囲い込みを防ぐ第一歩です。

「ちゃんと報告してくれるかどうか」も、不動産会社選びの重要なポイントです。

【行政処分】「不動産の囲い込み」で科せられる4つのペナルティ

指示処分や業務停止処分の可能性

囲い込みが発覚した場合、不動産会社には行政処分が下されることがあります。

処分の内容は、違反の重大性や過去の履歴によって変わりますが、次のようなケースが代表的です。

- 軽度な違反:口頭・書面での指導・是正命令

- 悪質な囲い込み:業務停止処分(7日〜最長6ヶ月)

たとえば、過去には「レインズへの虚偽登録」を繰り返した業者に1ヶ月の業務停止処分が下された事例もあります。

営業停止は信用失墜に直結する重大処分です。

売主としては「行政処分歴のある会社は避ける」ことも囲い込み対策になります。

刑事・民事上の責任

囲い込みは単なる“業界内のルール違反”ではなく、法的責任を問われる可能性もあります。

以下のような法的責任が生じることがあります。

- 民事責任:損害賠償請求

- 刑事責任:詐欺罪や背任罪の適用

- 独占禁止法違反:公正取引を阻害する行為と判断された場合

つまり、単なる営業手法のひとつではなく「違法行為」として扱われるリスクがあるということです。

囲い込みは“バレたら終わりの行為です。

売主に損害があれば、裁判での損害賠償請求が認められるケースもあります。

詐欺罪や背任罪の適用可能性

特に悪質な囲い込み行為は、詐欺罪や背任罪として刑事責任を問われる可能性があります。

以下のようなケースが該当します。

- 売主に嘘をついて他社からの内覧を妨げた

- 成約の見込みがないのに「買主が現れた」と虚偽の報告をした

- 故意に価格を下げさせ、自社の買主で売却を成立させた

このような行為は「自己の利益を優先し、他人に損害を与える意図的な行為」と見なされます。

悪質な囲い込みは“犯罪”と見なされることもあります。

相手が大手企業であっても、違法行為であれば通報・訴訟の対象になります。

損害賠償請求の可能性

囲い込みによって売却が遅れたり、価格が下がってしまった場合、売主は損害賠償を請求できる可能性があります。

たとえば以下のような状況で賠償が認められることがあります。

- 適正価格より大幅に値下げして売却した

- 他社からの買主を断られたことで契約機会を逸した

- 不正な説明により誤って判断させられた

実際に過去の判例でも、囲い込みに起因する損害に対して、数百万円単位の賠償命令が出たケースがあります。

損害があれば泣き寝入りせずに相談しましょう。

証拠があれば、弁護士を通じて民事訴訟に持ち込むことも可能です。

「不動産の囲い込み」で泣き寝入りしない!【解決窓口】はココ

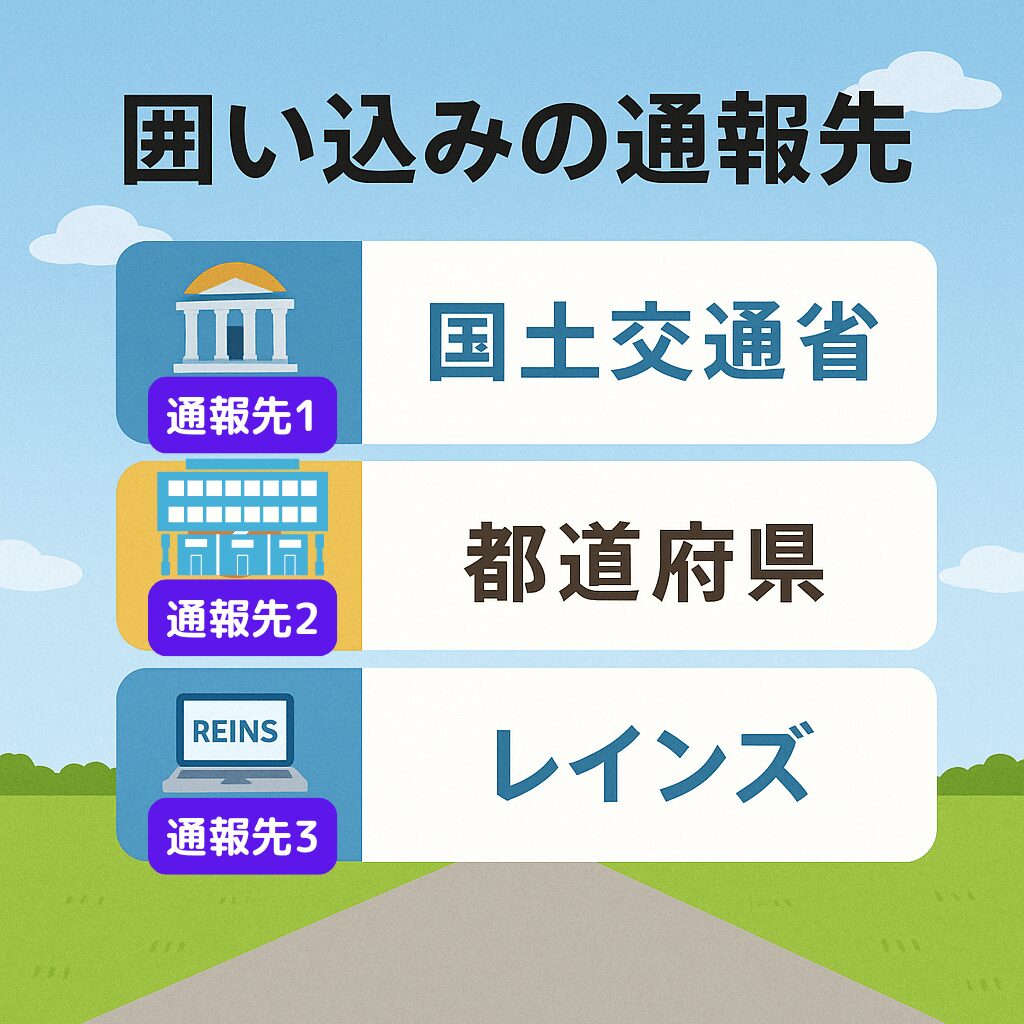

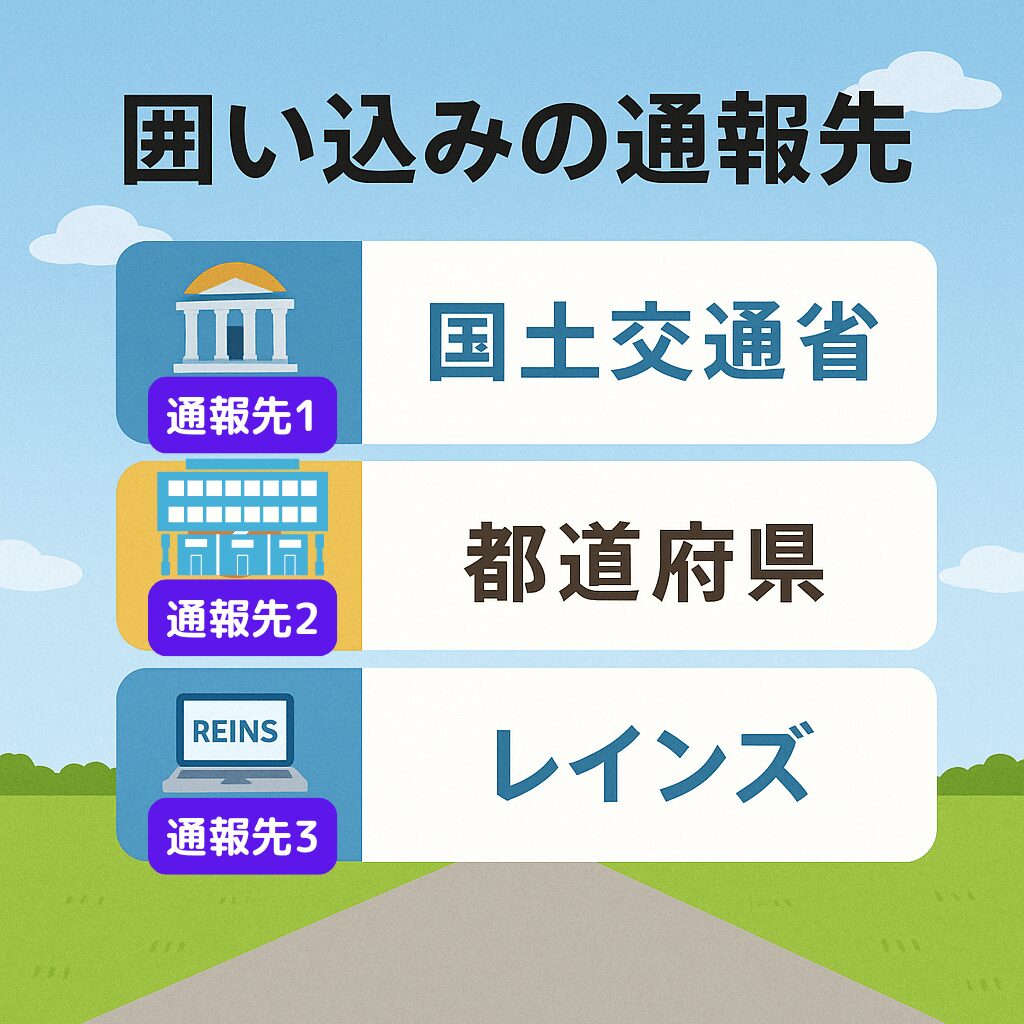

通報先の一覧

囲い込みを発見した場合、以下の公的機関へ通報することで調査や指導、処分が行われる可能性があります。

通報先と主な役割を表にまとめました。

| 通報先 | 担当内容 |

| 国土交通省(地方整備局) | 宅建業者全般の監督と指導、重度違反の処分 |

| 都道府県の宅建業担当部署 | 宅建業免許の行政指導や業務停止命令の実施 |

| レインズ運営機関(東日本、中部、近畿、西日本) | 登録義務違反や虚偽登録に関する通報窓口 |

各機関は役割が異なるため、場合に応じて複数へ通報するのが有効です。

通報は電話やメール、専用フォームなどで可能です。

証拠があるとより調査がスムーズになります。

通報時の注意点

囲い込みを通報する際には、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。

まず、囲い込みの多くは「両手仲介の追求」というグレーな動機に基づいているため、通報には客観的な証拠が必要です。

以下の点を理解しておきましょう。

- 両手仲介自体は違法ではない

- 囲い込みが「売主に不利益を与えた」という証拠が必要

- レインズ登録状況や問い合わせ履歴のスクリーンショットなどが有効

- 感覚や疑念だけで通報すると、調査が難航する可能性があります

疑わしい場合は、まず状況を記録し、第三者機関や弁護士への相談から始めるのが安心です。

「不動産の囲い込み」完全シャットアウト!8つの秘策

媒介契約前の対策

囲い込みを防ぐためには、媒介契約を結ぶ前から対策を講じることが大切です。

以下のようなアクションをおすすめします。

- 複数の不動産会社へ査定を依頼して比較検討

- 専属専任や専任よりも「一般媒介契約」の選択

- 行政処分歴や口コミ・評判を必ず確認

- 媒介契約前の選択が囲い込み回避の第一歩

売主の情報リテラシーが高いと分かれば、不正を試みる業者も尻込みします。

媒介契約後の対策

契約後も油断は禁物です。

囲い込みを防ぐためには「監視の目」が重要です。

以下の対策を継続しましょう。

- レインズへの登録内容と時期を確認する

- 他社からの内覧希望が断られていないか確認

- 定期的に営業担当から進捗報告を受ける

- 売却活動に積極的に関わる姿勢が囲い込みを防ぐ

「任せっきり」は囲い込みの温床です。信頼しても、常にチェックを忘れないことが大切です。

【即解決】「不動産の囲い込み」疑問をQ&Aで解消!

レインズの登録証明書が交付されない場合の対応

不動産会社にレインズ登録証明書の提示を求めた際、「出せない」と言われた場合は注意が必要です。

証明書の発行は可能であり、断られる理由はありません。

対応策は以下の通りです。

- 書面で発行を正式に依頼する

- 応じない場合は他の不動産会社に相談する

- 行政に相談して対応を確認する

- 正当な理由なく出せないというのは「囲い込みの兆候」

「発行できない」は要注意のサイン。

警戒して行動しましょう。

囲い込みが疑われる場合の確認方法

囲い込みを疑った場合、次のような行動で状況を確認できます。

- 他の不動産会社に「その物件を紹介できるか」問い合わせてみる

- ポータルサイトに掲載されているか確認する

- 担当者にレインズ登録状況を質問する

また、レインズ登録番号や登録日などを売主が自らチェックする姿勢も効果的です。

自分で調べることで「囲い込み抑止効果」が生まれます。

疑念を持ったら、遠慮せず質問しましょう。それだけで業者の態度が変わることもあります。

大手不動産会社でも囲い込みは行われるのか

意外に思うかもしれませんが、大手不動産会社でも囲い込みが行われることはあります。

組織が大きいからこそ、担当者の裁量で囲い込みが実行されても気づかれにくい構造があります。

実際、過去には上場企業が業務停止処分を受けた事例も存在します。

規模に関係なく「担当者次第」で囲い込みは起こり得ます。

「大手だから安心」と思わず、しっかりと行動と報告をチェックしましょう。

【まとめ】「不動産の囲い込み」ゼロへ!信頼できる不動産会社を選ぼう!

本記事のポイントをまとめます。

- 「囲い込み」とは、不動産会社が自社利益のために他社の紹介を拒む行為

- 囲い込みは売主・買主双方に損害を与える可能性がある

- 媒介契約の種類によって囲い込みリスクが異なる(一般媒介が最も安全)

- 2025年の法改正で「レインズ登録義務」や「報告義務」が強化

- 囲い込みを防ぐには、契約前後でのチェックと通報体制がカギ

「なぜ売れないのか」と悩むその裏に、不動産会社の囲い込みが潜んでいるかもしれません。

正しい知識と行動で、大切な資産を守りましょう。

信頼できる会社選びと、売主としての意識が成功へのカギです。

「囲い込み」を回避するには、一般媒介契約の活用と、レインズ登録内容の確認が重要です。

不安がある方は、信頼できる不動産査定サイトをぜひ活用してください。